Le coffre d’une Porsche deux place est à l’avant , le moteur à l’arrière , ce qui est logique pour ce type d’automobile sauf quand on voudrait qu’elle devienne le véhicule de base pour tous.

Jacques Généreux : stop à l’ânerie économique

Le carcan d’une pensée orthodoxe empêche de reconnaître ses erreurs passées. Dans «la Déconnomie», Jacques Généreux tente de remettre à l’endroit une discipline dévoyée par des choix insensés.

Jacques Généreux enseigne l’économie à Sciences-Po depuis trente-cinq ans. Membre des Economistes atterrés, co-animateur du programme de la France insoumise et de son candidat, Jean-Luc Mélenchon, il signe un ouvrage la Déconnomie, qui vient de paraître (1).

Qu’entendez-vous par «déconnomie» ?

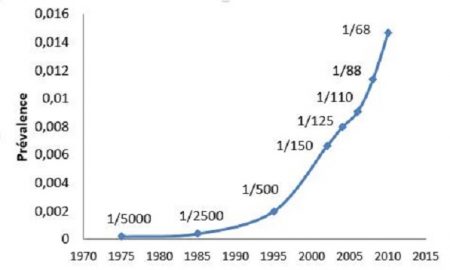

Notre système économique, c’est-à-dire le capitalisme actionnarial, n’est pas simplement inefficace. Il est criminel, il tue des gens au travail, détruit la planète, infeste l’air et l’alimentation avec des produits cancérigènes. Nos politiques économiques ne sont pas seulement impuissantes à nous sortir de la crise… elles nous y enfoncent ! Quant à la théorie économique dominante, elle «démontre» que la grande récession déclenchée en 2008 était impossible ! Tout cela est, à proprement parler, «déconnant», c’est-à-dire insensé, imbécile et catastrophique. Rien n’est plus troublant que l’aisance avec laquelle une large fraction de nos élites adhère aveuglément au même fatras d’âneries. La «déconnomie» est le nom de cette épidémie de bêtises.

Comment ce système a-t-il pu se mettre en place ?

Il trouve ses racines dans la dérégulation financière et dans la mise en compétition mondiale des territoires qui a donné les pleins pouvoirs aux détenteurs de l’argent. La libre circulation des capitaux permet à leurs gestionnaires d’exercer un chantage permanent à la délocalisation. Voilà comment le capitalisme impose un management exclusivement tendu vers le rendement financier et obtient une politique fiscale et sociale qui sert ses intérêts. Ce n’est pas une fatalité naturelle. C’est l’effet d’une contre-révolution conservatrice initiée dans les années 80 aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Une victoire des riches dans la lutte des classes, comme disait Warren Buffett. Mais cela n’explique pas tout. Toute la gauche a œuvré autant que la droite à la dérégulation financière et au libre-échange. Et je ne pense pas que tous les élus de gauche, pas plus que tous les économistes et les journalistes, qui ont soutenu cette grande libéralisation, soient devenus des valets du capital, décidés à faire exploser les inégalités et à épuiser les travailleurs au nom du profit ! Il faut prendre au sérieux le fait que la plupart d’entre eux ont vraiment cru à la bêtise du siècle, à savoir qu’il n’y avait pas d’alternative. Ils ont raisonné comme si la politique se limitait désormais à ce que la guerre économique mondiale autorisait. C’est la pensée d’un poisson rouge qui ne se demande pas ce qu’il pourrait faire s’il sortait du bocal.

Un bocal que les politiques ont eux-mêmes construit…

La prétendue disparition des marges de manœuvres politiques, «liée à la mondialisation», n’est qu’une automutilation décidée par les gouvernements, et elle est aggravée en Europe, où les dirigeants ont signé des accords leur interdisant un usage efficace de l’outil budgétaire. Une gauche progressiste raisonnant à l’endroit pourrait restaurer la régulation financière et recouvrer l’usage de la politique budgétaire. Mais, depuis les années 90, la majorité des sociaux-démocrates ont raisonné à l’envers. Au lieu de se demander «quel est notre objectif social et quels instruments mobiliser pour l’atteindre ?», ils se disent«avant d’envisager quelque objectif que ce soit, nous devons être compétitifs, c’est le prix à payer pour qu’un jour nous puissions mener une politique de gauche».

C’est la fameuse troisième voie ?

Oui, et c’est aussi une ânerie monumentale. Si le préalable à tout progrès social, c’est de s’aligner sur les pratiques qui permettent d’affronter la guerre économique mondiale, alors, on transforme le pays en champ de bataille et de régression sociale. Il est absurde de présenter la compétition sans frein comme la voie qui va restaurer la solidarité sociale ! Ce sophisme a pourtant largement gangrené la pensée politique et les milieux intellectuels. On comprend bien l’intérêt qu’une classe de riches peut trouver à promouvoir cette pensée imbécile. Mais, encore une fois, on ne peut pas faire l’hypothèse saugrenue qu’en une génération la majorité des élus de droite comme de gauche, des économistes et des journalistes se soient convertis aux âneries, dans le but de mieux servir les intérêts du capital.

La faute à quoi, à qui ?

A une bêtise hallucinante. Prenons un seul exemple. N’importe quel béotien en économie peut comprendre que la réduction des dépenses publiques en pleine récession aggrave la crise. Cela revient à faire une saignée sur un patient hémorragique. Eh bien, nous avons dix-huit gouvernements de la zone euro et leurs milliers d’experts qui ne l’ont toujours pas compris, qui n’ont quasiment jamais été contestés par la presse économique et ont le soutien de la majorité des professeurs des universités.

Mais vous ne pouvez pas faire comme s’il n’y avait pas de problème de dette publique ?

Attention aux contre-vérités ! La grande crise ouverte en 2008 est celle de la finance privée, provoquée par un excès de crédits finançant une croissance artificielle et des bulles spéculatives. Et cet excès manifeste l’impasse du capitalisme actionnarial. La création de valeur pour l’actionnaire siphonne les deux moteurs essentiels de la croissance : la rémunération du travail et les investissements productifs. Il ne reste alors que la fuite en avant par le crédit et la spéculation pour soutenir l’activité. Mais, bien sûr, quand la catastrophe financière est là et qu’elle dégénère en crise économique, les déficits publics explosent à cause de la récession et des plans de sauvetage des banques. Nos dirigeants ont instrumentalisé la peur d’une faillite financière de l’Etat pour justifier des politiques de rigueur stupides, puisqu’elles ont aggravé l’endettement des Etats les plus endettés ! Mais les causes véritables de la crise demeurent, à savoir le pouvoir exorbitant laissé aux détenteurs des capitaux dans la gestion des entreprises et la dérégulation de la finance spéculative. Or, nos dirigeants n’ont rien fait pour empêcher que ces mêmes causes ne produisent bientôt une nouvelle catastrophe financière.

Les Banques centrales ont fourni les liquidités pour sauver le système financier. Les taux sont à zéro aujourd’hui…

Le résultat est nul. Il y a une surliquidité monétaire dont les banques ne savent que faire et qui vient nourrir de nouvelles bulles spéculatives. Le crédit gratuit est impuissant à relancer l’économie tant que les investisseurs s’attendent à une croissance faible et à des politiques de rigueur budgétaire. Seuls des plans d’investissements publics et massifs peuvent à la fois relancer l’activité, restaurer la confiance des investisseurs et réarticuler un avenir soutenable autour de la transition écologique. Au lieu de cela, nos gouvernements et leurs experts ressassent les âneries des années 20 sur les vertus de l’austérité.

Pour comprendre la bêtise des politiques, vous invoquez des biais cognitifs, des erreurs de raisonnement auxquelles notre cerveau serait enclin. Peut-on illustrer cela par un cas concret ?

Reprenons justement la fascination irrationnelle pour les politiques d’austérité budgétaire en temps de crise. Le raisonnement qui sous-tend cette stratégie repose le plus souvent sur une confusion entre ce qui est pertinent au niveau individuel (ou «microéconomique» dans notre jargon d’économistes) avec ce qui se passe au niveau du pays (ou «macroéconomique»). Face à une récession, il est raisonnable qu’un entrepreneur cherche à réduire ses coûts de production. Mais si on extrapole ce raisonnement individuel pour estimer que la politique nationale doit aider tous les agents économiques à réduire leurs dépenses, c’est le suicide de l’économie nationale ! Le pays ne doit donc surtout pas être géré comme une entreprise, mais tous ceux qui utilisent cet argument idiot emportent souvent la conviction. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est spontanément enclin à interpréter les phénomènes complexes comme l’effet d’intentions individuelles et de calculs rationnels de quelque acteur individuel. Il est très tentant d’interpréter le monde à partir de son expérience personnelle.

Mais comment des intellectuels, des experts, peuvent-ils être le jouet de tels biais cognitifs ?

Le fait est qu’une large partie de nos élites intellectuelles soutient des raisonnements économiques parfaitement absurdes. A partir de là, soit vous supposez qu’ils sont tous des hypocrites qui soutiennent à dessein de faux raisonnements pour manipuler l’opinion, soit, comme je le fais, vous prenez plus au sérieux l’hypothèse qu’ils croient vraiment aux bêtises qu’ils racontent. Même des prix Nobel peuvent s’entêter dans l’erreur. Par conséquent, il nous faut comprendre la bêtise des intelligents.

En vous appuyant sur les sciences cognitives ?

Plus précisément sur la psychologie appliquée à l’économie, la psychologie cognitive et la biologie évolutionniste. Ces disciplines nous apprennent que la pensée rationnelle bien pesée n’a rien de spontané. Notre cerveau a toutes les capacités cognitives pour la plus grande intelligence mais «il n’est pas fait pour penser», comme le dit le biologiste Thomas Durand (2). Il est le résultat d’une longue évolution qui a sélectionné les dispositifs cognitifs présentant un avantage pour la survie, la reproduction ou la compétition sociale. Or, de ce point de vue, la recherche patiente d’une connaissance rationnelle des phénomènes ne présente aucun avantage. Pour reprendre la distinction de Kahneman (Nobel d’économie 2002), nous avons donc un système de pensée à deux vitesses. Sans effort délibéré pour actionner la pensée lente de la raison, nous sommes guidés par une pensée réflexe instantanée qui se fiche pas mal de la vérité et ne vise qu’à nous protéger, à séduire ou à combattre nos rivaux.

Et en quoi cela contribue-t-il à «la déconnomie» ?

Notre pensée réflexe est truffée de biais cognitifs qui sont utiles pour notre sécurité physique et psychique ou pour la compétition sociale, mais nous induisent en erreur lorsque nous devons résoudre des problèmes logiques ou penser des phénomènes complexes. L’économie comportementale a ainsi pu démontrer que nos choix économiques sont souvent irrationnels. Cela n’empêche pas le courant dominant de la science économique de prétendre expliquer tous les phénomènes macroéconomiques à partir du calcul prétendument rationnel des individus. Et ce travers des économistes reflète lui-même les biais cognitifs qui nous poussent à voir derrière tout événement l’action intentionnelle d’un agent responsable, alors que nous devrions chercher à comprendre les interactions sociales complexes dont le résultat échappe aux volontés individuelles. Et pour couronner le tout, la pensée réflexe prédispose tous les esprits, même les plus brillants, à dénier leurs propres erreurs et à ne reconnaître que celles des autres. Car l’important, pour la survie et le succès en société, c’est d’être persuasif et non pas de trouver la vérité.

Nos dirigeants ne sont-ils pas contraints de réfléchir sérieusement ?

Rien n’oblige personne à l’intelligence. Ce n’est pas un réflexe, c’est un vrai travail, un effort constant de la volonté pour déjouer les pièges de la pensée automatique. Donc, si l’on n’est pas prévenu de ces pièges et si l’on n’a pas le goût profond de la vérité, le temps et la tranquillité nécessaires à la réflexion, alors on risque fort de penser de travers. C’est bien l’expérience que semblent vivre nos dirigeants pour ce qui est de l’économie. Même lorsqu’ils trouvent le temps de réfléchir, l’intensité et les conditions de la compétition politique sont telles qu’ils cherchent d’abord des arguments pour gagner, ce qui n’a souvent rien à voir avec la recherche rationnelle de la vérité ou de la justice. Et les faits sont là. Même au bout de huit ans de crise, ils n’ont toujours pas reconnu leurs erreurs grossières. Comme dans les années 30, ils semblent attendre un grand désastre mondial pour envisager de penser et d’agir autrement.

Mais pourquoi le débat public ne permet-il pas à l’intelligence collective de surmonter la bêtise ?

La faute à la compétition généralisée et excessive qui détruit les conditions nécessaires au déploiement de l’intelligence. La pensée lente a besoin de temps et de sérénité. Or, notre «modèle» économique sature le temps disponible pour la réflexion et généralise le stress au travail, la rivalité, la peur du chômage ou du déclassement. La concurrence à outrance met aux premières loges la pensée réflexe, celle de l’animal qui lutte pour la survie et la préséance dans la meute. La compétition solitaire, ça rend «bête» au sens littéral du terme. C’est la délibération collective et coopérative qui rend intelligent. Puisque nous sommes plus doués pour déceler les erreurs des autres que les nôtres, nous avons besoin de la discussion argumentée avec les autres pour comprendre nos erreurs.

Mais la politique n’est-elle pas justement le support du débat argumenté ?

Elle devrait l’être. Mais la façon dont fonctionne notre pseudo-démocratie tend à abrutir le débat public au lieu de l’éclairer. Parce que c’est un système de compétition généralisée pour les postes, qui s’est trouvé particulièrement exacerbé par le développement des techniques de communication, d’abord par la télévision, ensuite par Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes dans une démocratie de l’opinion instantanée, dans laquelle il faut avoir tout de suite une opinion sur tous les sujets. Pour exister dans le débat public, pas besoin de l’éclairer, il suffit d’y croiser le fer au quotidien, pour tenir sa place.

C’est «une lutte des places» qui s’est substituée à «la lutte des classes» ?

Oui, c’est ce que je pense. La compétition pour les bulletins de vote fonctionne désormais comme un marché aux voix qui sélectionne les plus doués pour la lutte des places et non pas les plus compétents et les plus motivés pour la quête du bien commun.

Où est donc l’alternative politique à «la déconnomie» ?

Il reste un discours progressiste incarné par Mélenchon et qui fait appel à l’intelligence des gens, en leur expliquant ce que j’ai nommé la «grande régression» et en proposant des issues raisonnées. C’est aussi le seul discours qui entend remobiliser l’intelligence collective des citoyens en refondant nos institutions. Mais, il y a fort à faire pour combattre le discours de la réaction nationaliste ou xénophobe qui fait appel à la bêtise en se contentant de stimuler les réflexes inspirés par la peur.

Comment mettre de l’intelligence dans tout ça ?

C’est tout un programme ! Mais il faudrait déjà prendre conscience que notre bêtise est une partie du problème…